成果来源:Plant and Soilhttps://doi.org/10.1007/s11104-023-06405-9

题目:Soil bacteria mediate organic carbon stability during alpine wetland biogeomorphic succession in the arid region of Central Asia

中亚干旱区高寒湿地生物地貌演替过程中土壤细菌介导有机碳稳定性

研究团队:新疆农业大学胡洋博士、丛孟菲博士、陈末博士为本文共同第一作者,新疆农业大学贾宏涛教授为通讯作者。

资助信息:本文得到国家自然科学基金项目(31560171)资助。

研究背景与意义:

土壤有机碳是最大的陆地碳库,对大气CO2浓度具有重大影响。若土壤有机碳增加4‰,可从大气中去除600万吨CO2。湿地是一种独特的生态系统,是由于土壤排水不良导致地面表面水分积累而形成的,是陆地和水生生态系统之间的过渡地带。尽管湿地仅占全球陆地面积的2-6%,但却储存了全球约12-15%的土壤碳。然而,由于人为引起的气候变化,特别是极端干旱事件,全球湿地面积不断减少,导致地表水文发生重大变,导致湿地生态系统发生退化演替。因此,阐明高寒湿地生物地貌演替过程中有机碳稳定性的变化及其影响因素,可为减缓全球CO2浓度的增加提供宝贵的数据和决策资源。

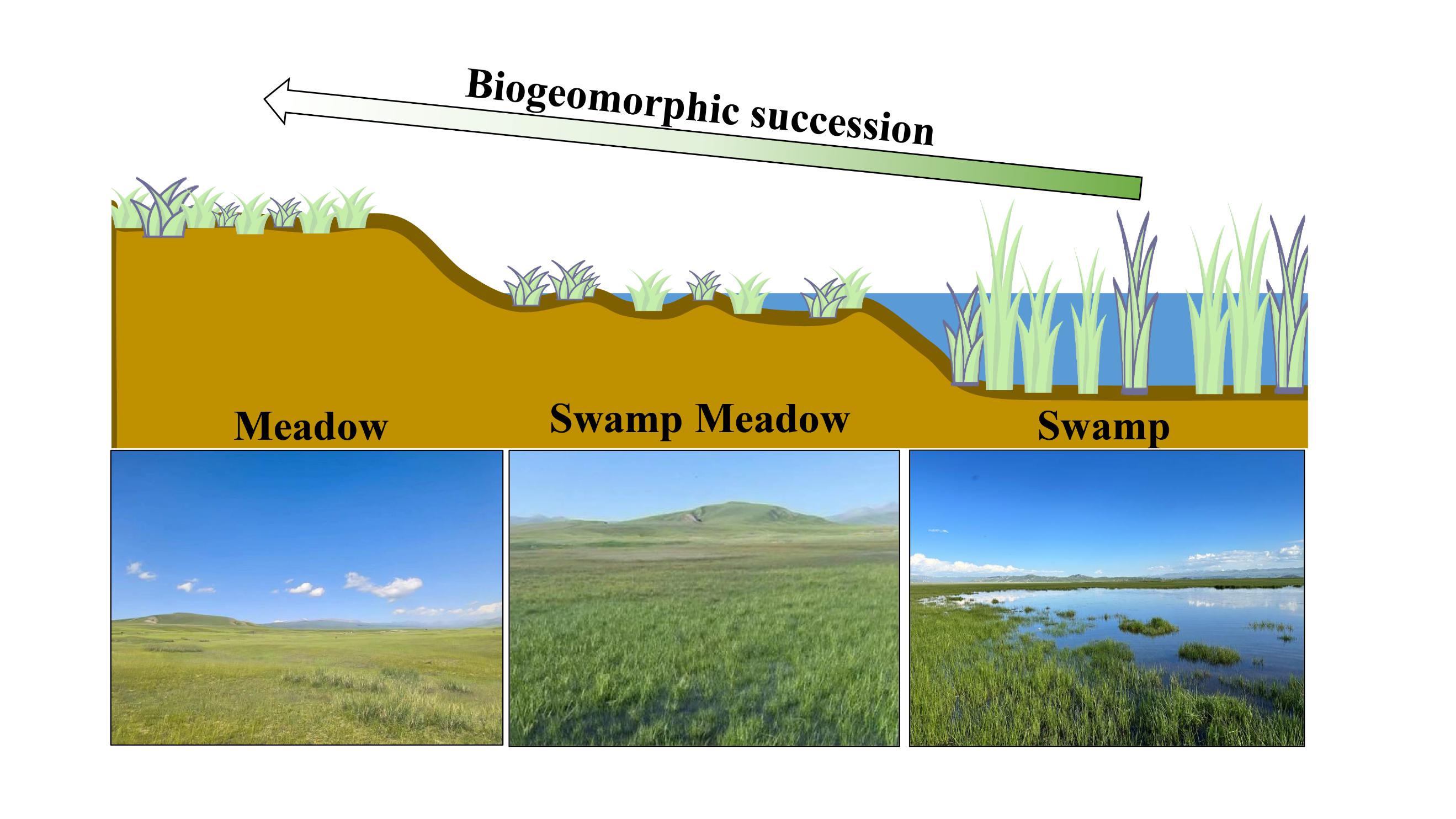

因此,为了研究高寒湿地生物地貌演替过程中有机碳稳定性的变化特征及其与细菌群落的关系,本研究以巴音布鲁克高寒湿地为研究对象,采用跨水文梯度的时空分析方法,将高寒湿地演替分为“沼泽”、“沼泽草甸”和“草甸” 3种类型,对不同湿地演替类型中有机碳稳定性、细菌群落特征、关键类群变化及其相互作用进行了深入研究。目的是:(1) 研究湿地生物地貌演替是否会导致土壤有机碳稳定性和细菌群落的差异; (2)识别影响土壤有机碳稳定性的控制因素; (3)揭示土壤细菌群落对有机碳稳定性的调控机制。

主要结果:

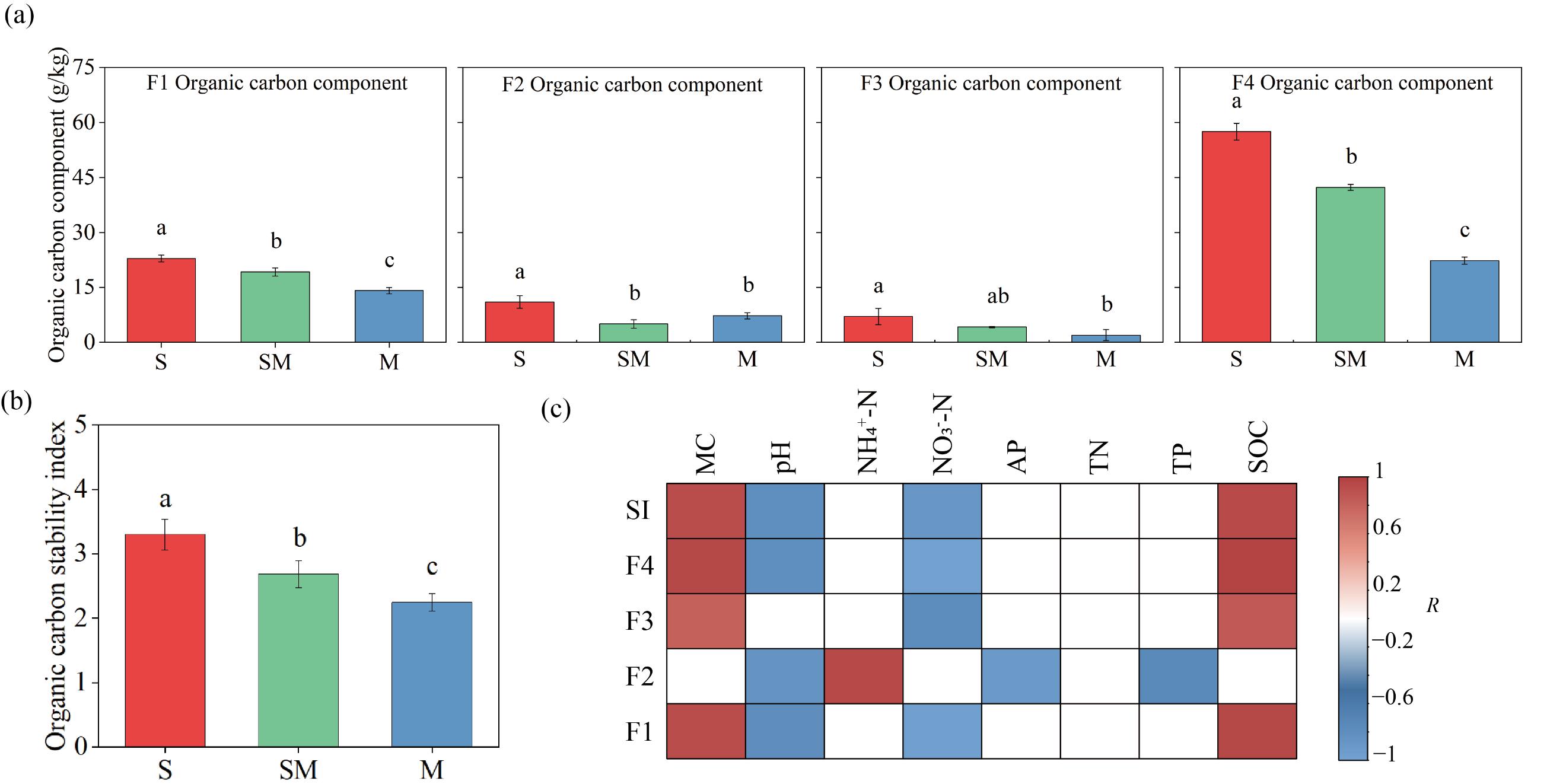

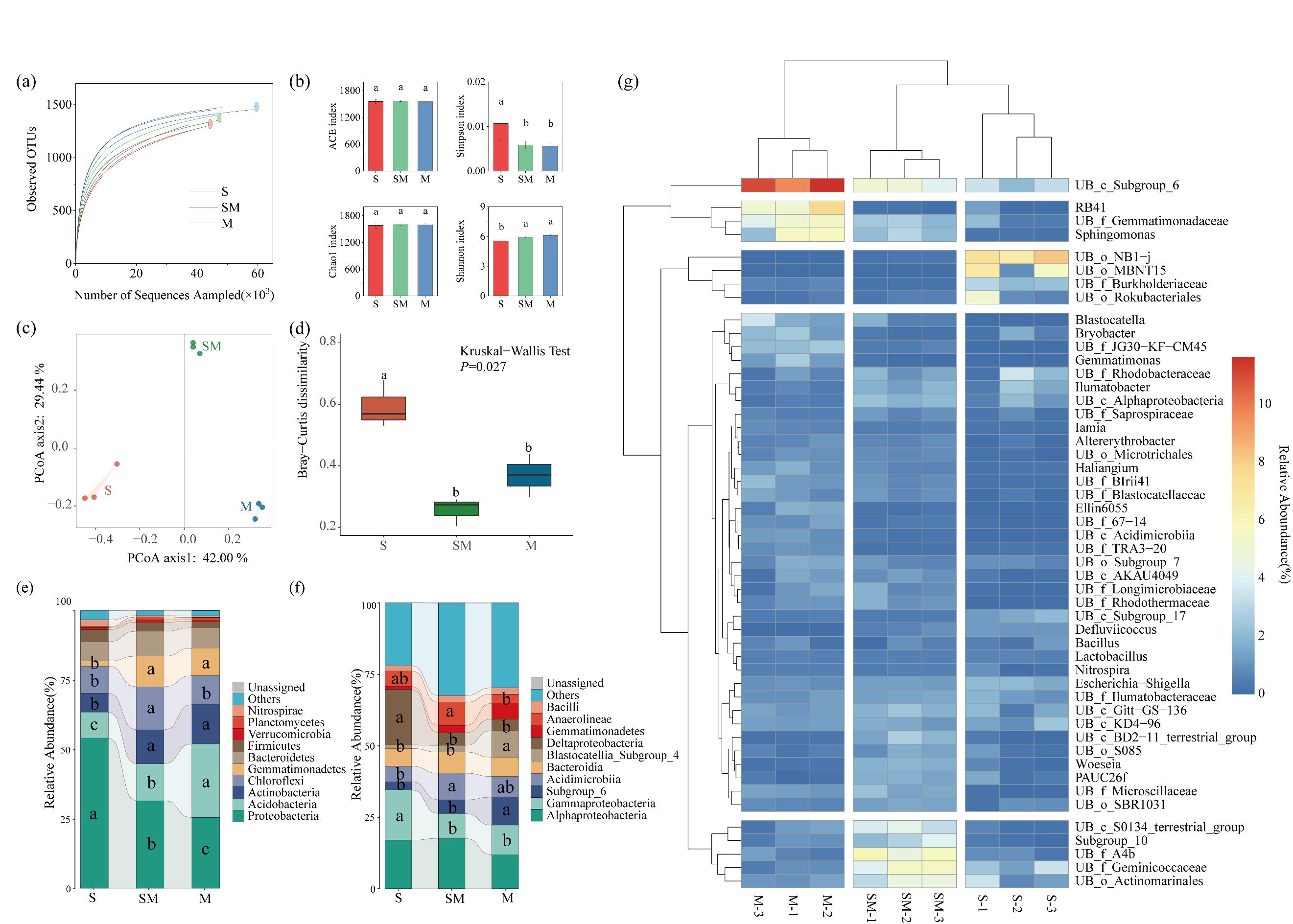

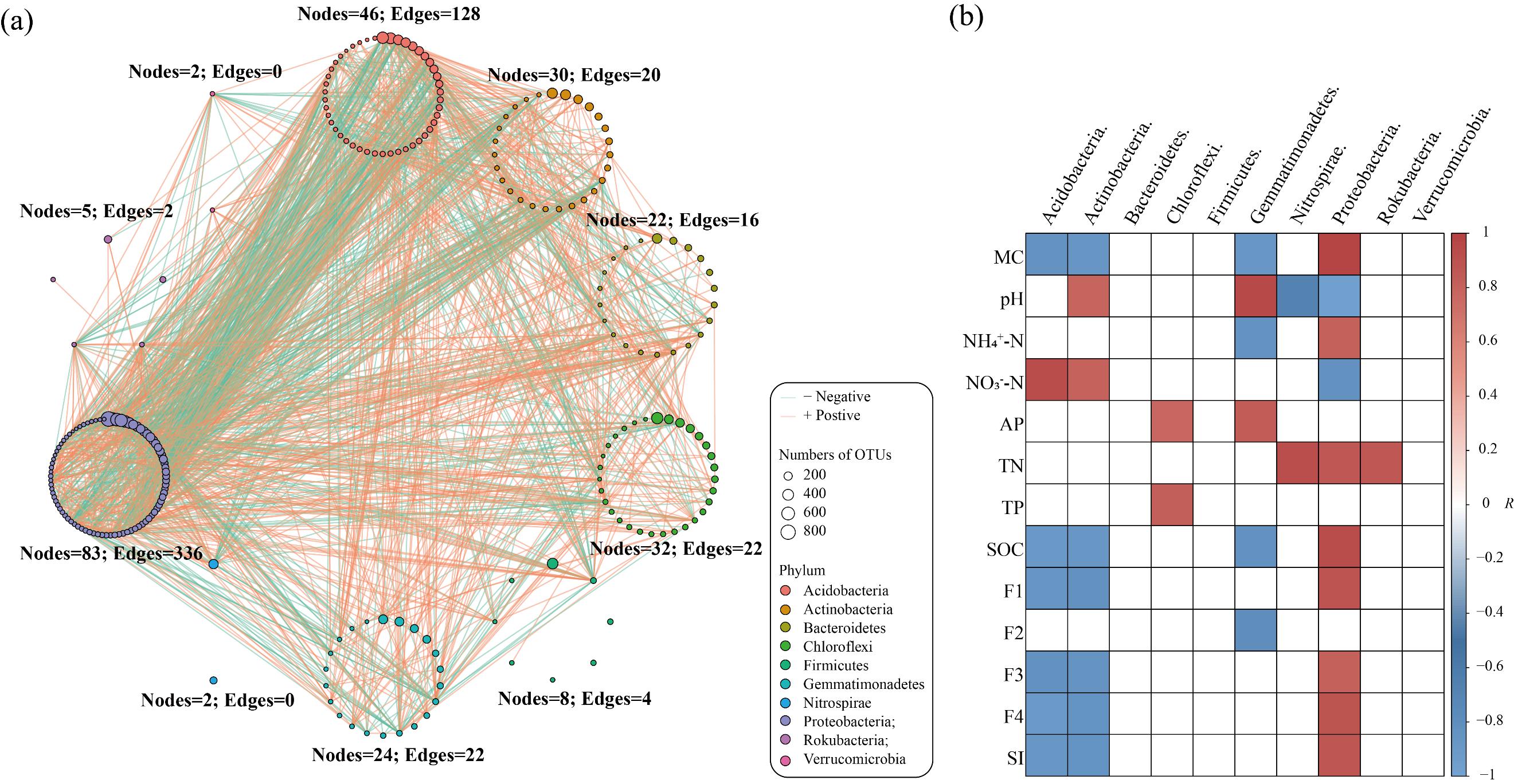

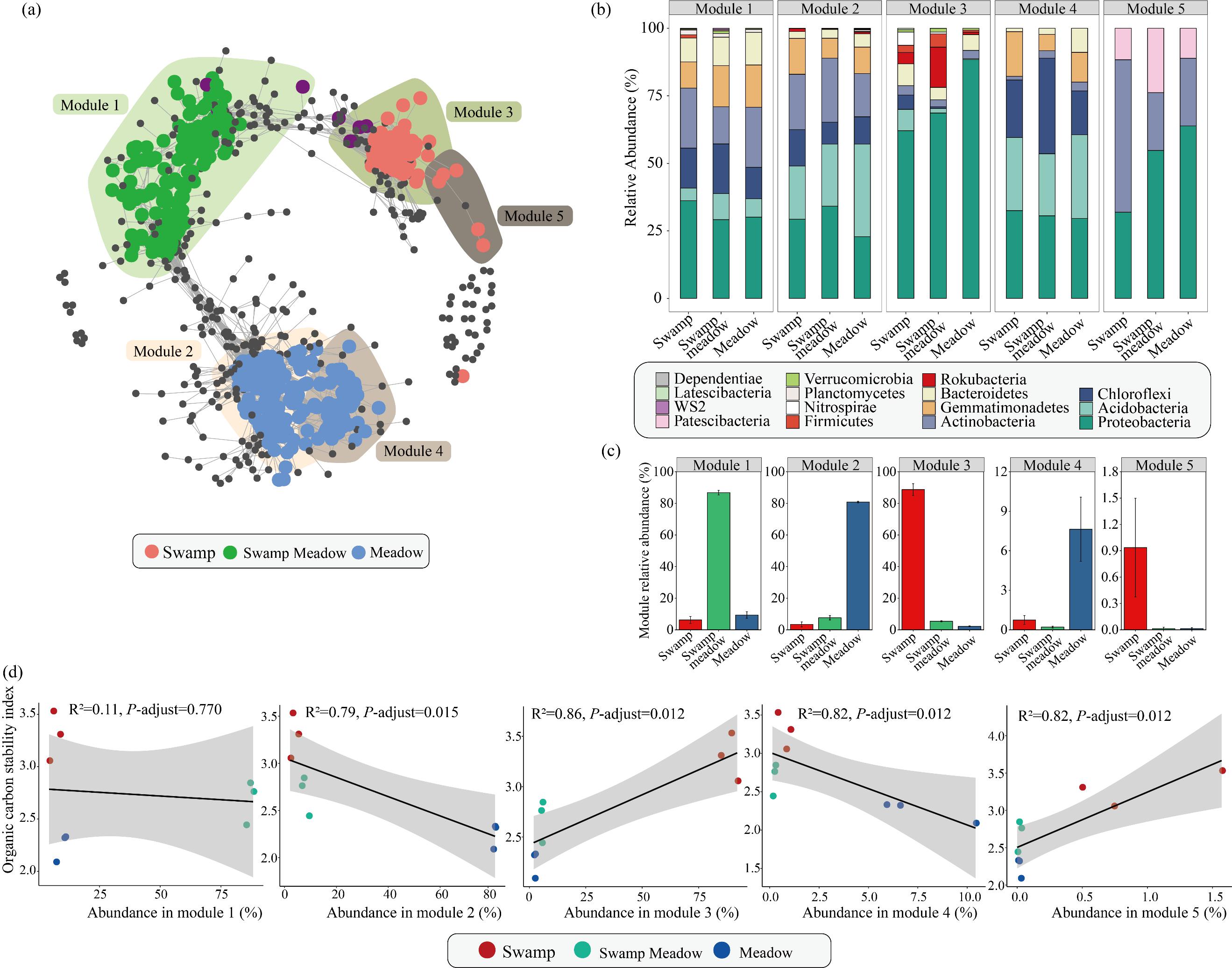

由“沼泽”-“沼泽草甸”-“草甸”的演替导致土壤有机碳稳定性下降,土壤有机碳稳定性下降的主要原因是演替过程中土壤水分的减少和水分引起的细菌群落结构的变化。例如,与沼泽相比,沼泽草甸和草甸土壤中变形菌门相对丰度分别显著降低了40.99%和52.87%,而酸杆菌门相对丰度分别增加了43.49%和185.04%。共现网络和随机森林分析进一步发现,关键细菌类群(包括δ变形菌纲、酸微菌纲、拟杆菌纲和γ变形菌纲)的变化与有机碳稳定性有关。总之,在演替过程中,细菌通过改变了自身群落组成降低了土壤有机碳稳定性来响应水分的变化,并强调了维持土壤有机碳稳定性的关键细菌类群的重要性。

图1 试验设计

图2 湿地演替对土壤有机碳组分的影响及其影响因素

图3 湿地演替对土壤细菌群落的影响

图4 土壤有机碳稳定性的驱动因素

图5 土壤细菌群落网络模式

图6 湿地演替过程中土壤细菌关键类群的变化及其对有机碳稳定性的重要性